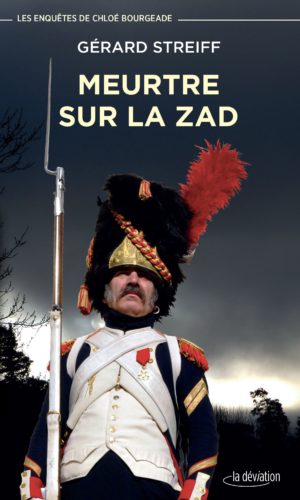

Napalm d’or

Deux crimes visent la communauté américaine de Paris. L’ambassade s’alarme, les autorités itou. Les pistes ne manquent pas mais trop de pistes tuent la piste. Chloé Bourgeade, journaliste à la revue « Papiers Nickelés », et son ami libraire Racine mènent l’enquête, où se télescopent des histoires d’hier et d’aujourd’hui, le fantôme de Kissinger et la silhouette d’Archie Shepp, le souvenir du Vietnam et l’ombre de la NSA.

12,00€

Les lectures de l’Oncle Paul

Le propos de Gérard Streiff est de « pointer le doigt là où ça fait mal. Et de dénoncer certaines pratiques délétères, d’hier et d’aujourd’hui. »

lire les premiers chapitres

Le maître d’hôtel

« Putains de Frenchies, se disait Ernest Medina, ils sont capables de rester des heures à table à s’empiffrer… »

Tous les soirs de cette semaine, c’était le même cérémonial. Les organisateurs du « Salon Mondial de la Sécurité » imposaient, Medina ne trouvait pas d’autres mots, à ses exposants des repas interminables. Le premier dîner avait duré cinq heures. CINQ HEURES ! Ce soir, au California, à deux pas des Champs-élysées, où logeait une partie des exposants, ils étaient bien partis pour remettre ça. Et pas moyen de se débiner, c’était pas bon pour les affaires : les voisins de table étaient des clients potentiels, ou des amis de clients potentiels.

Crâne rasé, comme laqué, visage de vieille fouine, silhouette élancée, gestes secs, Ernest Medina avait le look des abonnés de salles de gym. Au Salon sécuritaire, qui se tenait à perpète, Paris Nord Villepinte, il représentait la firme Sniper, premier fabricant américain d’armes, du revolver au drone, en passant par tout type de pistolets, de carabines ou de fusils d’assaut. C’était « La Foire du Drone » avait titré un quotidien qui fit beaucoup sourire mais Ernest Médina ne voyait pas le rapport. Les commandes s’annonçaient intéressantes, les Frenchies aimaient bien les armes, un peu moins que les Américains, mais tout de même… Et puis les drones, c’était tendance. Paraît qu’ici, des petits malins survolaient avec ces engins les centrales nucléaires et même l’Élysée.

Cela dit, bon Dieu, avec ces dîners d’affaire, ce qu’il ne fallait pas supporter ! La bouffe et le baratin sur la bouffe !

Les convives étaient répartis par petites tables dans le vaste hall du palace. À son arrivée à l’hôtel, Ernest Medina avait eu droit à l’historique de l’établissement, la liste des illustres prédécesseurs qui avaient expérimenté sinon son lit du moins sa chambre, Ernest Hemingway, of course, Orson Welles, Clark Gable, Elizabeth Taylor, Richard Burton, la liste n’en finissait pas. À croire que la rue Berri était une rue américaine. Jadis, l’édition européenne du Herald Tribune se trouvait juste en face, au n° 15. « Herald Tribune ! » : Ernest Médina ne connaissait pas Godard, sinon il aurait eu aussitôt dans les oreilles la voix de l’éternelle Jean Seberg vendant le journal, tout en se laissant draguer par Belmondo… C’était en 1960, une paille !

Ce soir, Ernest Médina avait à sa gauche une journaliste qui lui avait tapé particulièrement sur le système lors des présentations, une compatriote peut-être, elle ne s’était pas présentée ou il n’avait pas retenu. Elle avait déblatéré sur (ou plutôt contre) les armes, le port d’arme, le laxisme américain en ce domaine, gnangnangnan… Un comble dans cette assemblée. Il détestait ce genre de pimbèche gauchiste. Leur place était à Guantanamo, avec les amis du prophète ! À sa droite piapiatait un certain Galibert de Tournelle. C’était guère mieux. Ce gérant de domaine en Bourgogne lui tenait la jambe depuis le début du repas. Le type avait un look d’aristo et des manières de marchand de tapis. Le haut Versailles, le bas canaille, comme aurait dit sa professeure de tango à Dallas, une Française. Le marchand de vin n’en finissait pas de faire tourner son verre et de lui chuchoter à l’oreille ses commentaires, comme des secrets de vieux libidineux : « Quelle robe ! », « Quelle jambe ! », « Quel nez ! ». Tout autour de la table, chacun/chacune lui faisait écho, donnant son avis de fin connaisseur, ou faisant mine de : « C’est ténu ! », « Oui, boisé ! », « Et fruité ! ».

Ernest Médina s’emmerdait. Et il regardait le maître d’hôtel qui le regardait. Depuis lundi, c’était le même employé qui officiait devant sa table. Il avait belle allure avec son frac noir à basques en queue-de-morue, son gilet mordoré, un pantalon gris clair ; il portait une large serviette blanche, amidonnée, sur le bras droit, des gants immaculés. Tenue classique mais bonhomme énigmatique. Il avait une manière tout à fait déplacée de dévisager Médina.

« Un Romanée-Saint-Vivant, cher ami, tonnait de Tournelle, c’est excellent avec ce qu’on nous sert. »

Dans les assiettes venait d’atterrir un perdreau. L’Américain ne connaissait pas le nom du volatile. Le gérant s’adressa à la cantonade pour qu’on l’aide à traduire. Le majordome, muet jusque-là, le tira d’embarras : « A partridge, sir, a young partridge ! ». Ernest Médina opina.

Profitant de ce début d’échange, le maître d’hôtel s’approcha de lui et sans un mot, à l’aide de sa serviette, frotta légèrement son revers de veste, les yeux plongés dans ses prunelles. L’Américain, gêné, se laissa faire. À Dallas, il lui aurait volontiers balancé son poing dans la gueule mais à Paris, fallait faire gaffe.

« Un Romanée-Conti, par contre, poursuivait l’autre, c’est le vin idéal avec la bécasse ! Vous connaissez la bécasse ? ». L’Américain ne voulait pas d’un nouveau débat linguistique, il approuva. Va pour la bécasse…

Dans la salle, le bruit gagnait, la chaleur aussi.

À table, on parlait maintenant de Richebourg et de sauce grand veneur, de Tâche et de râble au vin rouge, de Montrachet et de poularde de Bresse à l’ail. Médina avait le plus grand mal à enregistrer tous ces étranges noms : raa-bloo-vin-rouchchch, pou-léééé-aaa-laïïïle…

L’hystérique, à sa gauche, venait de reprendre son réquisitoire sur, ou contre, les armes en vente libre aux States, « une honte », bêlait-elle.

Médina soudain eut sa dose. Ses oreilles bourdonnaient grave. Après une journée bien remplie, au fin fond de la banlieue, passée à baratiner le tout-venant, rabâcher cent fois le même laïus pour vendre ses outils de combat, bonimenter, gagner sa croûte, quoi, c’était un peu trop, trop de vins, trop de sauces, trop de plats, trop de mots, trop de conneries, trop de tout… Il avait besoin d’air. Ernest Médina sortit de table sans trop se faire remarquer, le groupe continuant de boire les paroles du Bourguignon rougeaud ou les criailleries de la sorcière anarchiste. Il fila, d’une démarche un peu raide, en direction des W.C.

Avec ses lumières tamisées, ses marbres roses, ses sombres boiseries et sa musiquette d’accompagnement, le coin était soudain reposant. Il souffla et se dirigea vers un lavabo pour se passer le visage sous l’eau.

« Putain de Frenchies », grogna-t-il encore. Il souriait cependant en songeant à leur pou-lé-aaa-laïllle, expression qu’il serinait : pou-léé-aaa-laïlleuuu.

Quand il releva la tête, il contempla sa face écarlate et ruisselante dans le miroir, puis il vit le maître d’hôtel, planté juste derrière lui, saturnien, blafard. Ernest Médina n’eut pas le temps de se retourner.

Comme une bougie

Racine retrouva Chloé Bourgeade devant la rédaction du mensuel Les Papiers nickelés, au Liégat, à Ivry, un ensemble d’immeubles tout en pointes, signé Renée Gailhoustet. Autour de patios, aux arbres dépouillés en cette saison, les bâtiments s’étageaient en étoiles dont les branches abritaient des terrasses, des pelouses ou des jardins suspendus.

— Ma banlieue vaut bien ton Paris, dit Chloé.

Chloé Bourgeade était une adepte de la randonnée urbaine ; elle sut convaincre Racine, pourtant inconditionnel du no sport cher à Winston Churchill, de remonter pedibus vers Paris. Destination Jussieu et le restaurant Le Bagel. Racine ne connaissait pas l’endroit.

Celui-ci, de son vrai nom Raphaël Cineux, était libraire-expert, un petit bonhomme trapu, crépu, le poil grisonnant. Ce quinqua, jovialement désespéré, avait des manières de gamin mal élevé. Il faisait un peu bête-à-part sauf pour l’habillement : costard noir sur chemise blanche, cravate et bretelles noires, été comme hiver, et des lunettes à grosses montures noires. Il avait l’uniforme réglementaire, en quelque sorte. Pas vraiment sexy, tendance cabocharde mais Chloé le trouvait rassurant et drôle. Et doué.

Chloé Bourgeade, pigiste en attente d’un « vrai » poste qui ne viendrait peut-être jamais, commençait-elle à se dire, était une assez longue fille ; elle faisait presque une tête de plus que son partenaire. Un look de trentenaire androgyne, cheveux blancs (teints) très courts, une coupe à la garçonne, avec une esquisse de raie à droite. Veste en feutre, couleur tabac, multipoches, polo aussi rouge que ses idées, minijupe courtissime et plissée sur collants noirs, bottillons en peau de lézard, du toc mais elle aimait. Bras dessus bras dessous, le couple faisait très carpe et lapin.

C’était une belle journée d’hiver, a glorious day pour les anglo-saxons, un soleil étincelant, un ciel bleu avec juste quelques cirrus poussifs ici ou là, tout filandreux, quelques longues traces d’avions aussi, il devait être l’heure des grands départs de la mi-journée à Orly.

Ils longèrent la fontaine Pacha Mama, traversèrent le parc des Petits-bois, passèrent au large du moulin restauré et enjambèrent le périphérique qui ne bouchonnait pas, pour une fois. Un coup d’œil aux anciennes usines Panhard et Levassor et leur muraille de briques rouges puis, via Le château des rentiers (coucou la brigade financière !), passage par Campo Formio.

Racine commençait à la trouver longue. Il allait se plaindre, c’est sûr ; aussi Chloé lui lança :

— T’as pas vu cette histoire d’Américain agressé au California ?

— C’est quoi ?

— On dit qu’un cinglé l’aurait badigeonné d’on ne sait trop quoi, un truc inflammable ; sa tête aurait pris feu, on aurait dit une bougie, selon un témoin.

Racine rentrait de Bruxelles ; il avait assisté à un concours de gendarme et de voleur d’un genre nouveau. Des firmes du net, d’Amérique et d’ici, invitaient des hackers à tester en direct, si l’on peut dire, leur système de sécurité, voire à casser leur code et mode d’accès. Elles étaient prêtes à (bien) payer les pirates qui réussiraient l’exploit ; après tout, c’était tout bénef pour leur sécurité ultérieure. Public restreint, invités triés, Racine y était mandaté par la BNF. Tout cela pour dire qu’il n’avait pas suivi l’actualité et rien lu sur le fait divers dont parlait Chloé. D’ailleurs la presse avait été assez discrète, à peine quelques brèves ; comme si personne ne voulait monter au créneau. L’info la plus consistante, Chloé l’avait lue sur un site d’expatriés US en France :

— Depuis quand tu t’intéresses aux expats, toi ?

— Depuis peu et on va dire : par obligation. Je concocte pour la revue un dossier sur la communauté américaine de Paris.

— Quelle idée !

— Commande du rédac’chef en personne, Bergeron.

Régis Bergeron, dit la salamandre dans le milieu journalistique, pour sa capacité à traverser les catastrophes professionnelles. Il avait passé sa vie à créer divers médias, à les voir prospérer puis calancher pour aussitôt se relancer dans de nouvelles aventures éditoriales. Ce septuagénaire avait un air d’étudiant très attardé, portant toujours de vieux pulls trop amples, des jeans sans âge et exhibait une tignasse blanche, partagée en deux vagues par un sillon médian, et une grosse moustache blanche également. Sa tête attirait les caricaturistes ; il s’était d’ailleurs fait croquer par nombre d’entre eux et ses portraits décoraient son bureau.

Les deux promeneurs longeaient la grande mosquée, gardée comme la banque de France, par des militaires. Son restaurant proposait le meilleur couscous de Paris et Racine y aurait bien fait une halte mais Chloé avait son idée. La rue Linné n’était plus loin.

— Bergeron m’a déjà proposé le titre du dossier, reprit la jeune femme, alors que je n’ai même pas écrit une ligne : « La communauté US, réseaux et filières ». Il doit avoir sa petite idée mais pour le moment, il me laisse patauger, il n’a rien voulu me dire de plus.

— Tu parles d’un thème…

— Tu le sais, ou tu ne le sais pas, Régis Bergeron a été longtemps marié à une Américaine, Angela Capra, reporter free-lance aujourd’hui. Une pointure. M’est avis qu’elle le briefe sur la question. Un peu, beaucoup ? Mystère. Faut absolument que je voie cette nana.

— Sinon ?

— J’ai lancé quelques sondes, sur le net notamment. Ces jours-ci, les réseaux parlent surtout de l’enflammé du California.

Chloé avait pu glaner de premières infos. La victime s’appelait Ernest Médina, il était armurier. « Un marchand de canons. Enfin, un commercial des marchands de canons ». Médina serait tombé, dans les toilettes de l’établissement, sur un incendiaire, genre d’agresseur peu répandu jusqu’ici. L’arrivée inopinée d’un autre exposant aurait mis le flambeur en fuite. Médina a pu être secouru. Mais il avait bel et bien eu la tête incendiée. L’Américain serait, à cette heure, dans un sale état.

— Et pas d’explication ? Pas de piste ?

— Si, une signature, paraît-il.

— Une signature ?

— La réception de l’hôtel aurait retrouvé dans le casier de Médina, à côté de la clé de sa chambre, un mot.

— Allez, accélère, tu te fais désirer, non ? Un mot ? Quel mot ? Cause !

— Sur une simple feuille A4, deux mots en fait, imprimés en gros, format standard.

— Et ?

— Et ça disait : “From Mowgli ”.

— From Mowgli ?

— Oui, From Mowgli !

From Mowgli… Les sourcils en accents circonflexes, Racine opinait du chef. Défilaient dans son regard le vieux Kipling, la jungle, l’Indien, les loups, Baloo, Bagheera et toute la ménagerie…

— Mowgli sonne le glas ? fut son premier commentaire.

— Mouais.

Le Bagel

Cela faisait bien une demi-heure qu’ils marchaient et Racine allait déclarer forfait mais Chloé annonça qu’ils arrivaient au port :

— Le Bagel !

Un restaurant américain. Racine n’en revenait pas : Chloé mangeait américain. À Paris ! Il aurait dû s’en douter, son amie ne faisait pas dans le détail. La nuance et elle, ça faisait deux. C’était tout ou rien. On lui avait demandé de s’intéresser aux Américains, alors elle commençait illico par manger américain ! Racine, épuisé par la randonnée, abdiqua.

Sur la petite véranda en alu du restaurant clignotait en lettres rouges l’indication « Open ». La salle contenait une dizaine de boxes avec des banquettes en skaï rouge. Trois espaces étaient occupés. Au plafond, des ventilos, au repos. À main gauche, le bar ; derrière, une cuisine très étroite.

On avait un peu l’impression de se retrouver dans le décor d’un de ces films amerloques où le héros, arrivé au milieu de nulle part, se voit proposer du café au litre par une serveuse ronchonne. Racine s’affaissa sur la première place disponible et, dépité, consulta le menu ; il était question de drinks et de sweets, de salads et de starters, de sandwiches et de wraps, de burgers et de griddle, d’eggs et d’omelets. Pour les formules de midi, il fallait demander à l’employée.

Justement un ange, asiate, Cao, si l’on en croyait son badge, se mit à leur disposition. Une créature gracile, désarmante.

— Français ?

Ce n’était pas vraiment une question et elle poursuivit :

— À midi, il y a le choix. On peut prendre des bagels viande séchée, moutarde sucrée et cornichon aigres-doux…

— Ou bien ? s’empressa Racine.

— Une salade de poulet laqué au coca-cola.

— Super, siffla le libraire.

Cao comprit « dessert » et suggéra un cheese-cake au citron.

Racine voulut se contenter d’un café, Chloé insista pour un menu, d’autant que la carte, côté café, proposait du « jus de chaussette à volonté », textuellement. Ils optèrent pour deux salades.

Le public était populaire, et américain. Peu de chance de croiser ici les people d’outre-Atlantique de la rue Berri ou des Champs-Élysées. À une table voisine, une jeune et jolie fille, visage large, bouche charnue, extrêmement bavarde, envoûtait de sa tchatche un quadra légèrement enveloppé. Quand elle marquait une pause, il lâchait un petit bruit mouillé de bouche qui ne voulait rien dire mais avait le mérite de relancer aussitôt sa partenaire dans de nouvelles tirades. Le nom de « Detroit » revenait souvent dans ses propos.

Les autres clients, harnachés, devaient être des touristes, jeunes ou/et fauchés.

Au mur, des photos de groupes, un encadré d’Ernest Hemingway, l’incontournable, qui disait « Paris vaut tous les efforts et vous serez récompensés de ce que vous lui apporterez. Mais ça, c’était le Paris de quand nous étions très pauvres et très heureux. » Sur une étagère, au-dessus du bar, un casque de joueur de base-ball côtoyait un tiroir-caisse datant du Mayflower, ou presque.

Cao était-elle américaine ? Elle était parfaitement anglophone en tout cas, à la voir gérer les tables voisines. Elle voulut leur parler de la recette du bagel viande séchée mais Racine détourna habilement la conversation sur le fond musical, à peine audible pourtant :

— Cette chanson qui passe en boucle, là…

— Oui ?

— C’est pas Harry Belafonte ?

— Exact.

— Jamaïca Farewell ?

— Oui, vous aimez ?

Ils bavardèrent un bon moment sur Belafonte, sa jeunesse, sa vie, son œuvre, ses engagements, sa proximité avec Mandela, Try to remember, Jump in the line, Banana boat song…

Chloé Bourgeade savait l’attirance de Racine pour les Asiatiques ; elle toussota, histoire de rappeler son existence. Cao finit par s’éclipser et la journaliste, qui creusait son sillon, revint sur l’agression du California et l’affaire Mowgli.

— Si ça t’intéresse, bien sûr ?

— Allez, râle pas, je t’écoute.

— Bon. La police aurait des soupçons. Un des serveurs, un extra, de type européen, qui officiait ce soir-là, aurait quitté son poste peu après l’« incident ». On ne l’aurait plus revu.

Ce personnage bossait pour l’établissement chaque fois qu’il y avait un coup de chauffe. Son CV était parfaitement bidonné. Faux nom, fausse adresse, faux téléphone. C’est lui qui prenait contact, le genre discret… Mais comme le travail était « au black », la direction de l’hôtel n’avait pas vu l’embrouille ou pas voulu voir. À présent, elle était dans ses petits souliers.

Racine appréciait. Son amie n’avait vraiment pas perdu de temps.

— On ne disposait pas non plus de portrait du serveur. Et pas de photo du repas où il aurait pu figurer, t’imagines un peu ! Prudent le bonhomme. C’est l’homme invisible.

Curieusement aucune caméra du California ne marchait ce soir-là. Plus étrange encore, personne après-coup ne semblait capable de décrire le personnage. Était-il grand ? petit ? gros ? maigre ? C’est comme s’il n’avait laissé aucune trace.

— Un blanc ?

— Oui, un blanc.

— C’est déjà ça. Anglophone ?

— Pourquoi ?

— From Mowgli !, c’est pas du breton.

— Si c’est de lui…

— Et l’ambassade ?

— No comment sur l’incident ; les relations entre Paris et Washington, dit-on, sont au beau fixe, personne ne veut faire d’histoires. Et puis, avec une agression dans des toilettes, on ne sait jamais où on met le doigt. On dit aussi, remarque bien, que l’ambassadeur, James Clappier, ne fait guère confiance à la police frenchie ; il aurait déjà mis ses gens, ceux de la sécu de l’ambassade, au travail.

— Et Mowgli ?

— Ben il court toujours.

— Il se balance toujours, tu veux dire. De liane en liane.

— Non, là tu confonds avec Tarzan.

pour lire la suite !