Le bonheur à la petite cuillère

Un personnage faussement sot et naïf, entouré de morts mystérieuses et insolites. Son innocence l’accuse et l’excuse à la fois, ce dont il s’arrange fort bien. Habité et préoccupé par la nature, les choses de la vie, il apparaît comme imperméable au monde, qu’il ignore ou recompose sur le modèle des partitions d’Erik Satie.

Préface de Didier Daeninckx

12,00€

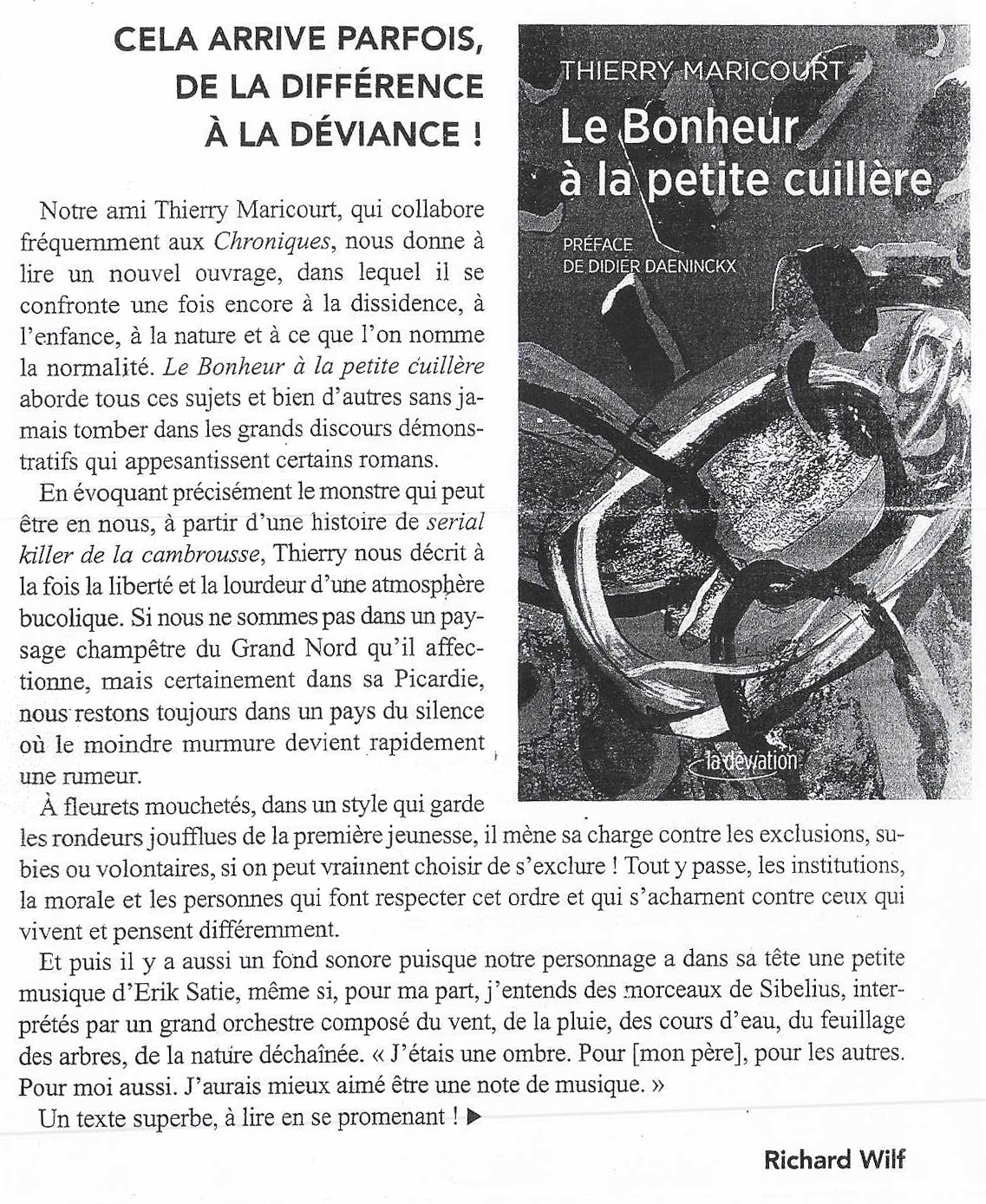

Chroniques Noir et Rouge

« Thierry Maricourt se confronte une fois encore à la dissidence, à l’enfance, à la nature et à ce que l’on nomme la normalité. »

Richard Wilf – Chroniques Noir & Rouge décembre 2022

lire les premiers chapitres

Je décidai de ne l’enterrer que le lendemain matin, lorsque sa carcasse serait sèche. Je ne l’avais pas tué exprès : je ne l’avais pas vu.

Mes pieds étaient trop grands. Ce n’était pas de ma faute.

Moi, personne ne m’avait vu.

On ne me voyait pas. On faisait semblant de ne pas me voir. J’ai cru longtemps qu’on ne pouvait donc pas me suspecter et encore moins m’arrêter.

Je l’avais tué, mais on n’en saurait rien. Pour la grenouille, qui l’avait su ? Et les autres meurtres ?

Je marchais trop vite.

Puis je pris une autre décision, celle de revenir dans l’après-midi. Il se sera recroquevillé sous le soleil, je l’enfouirai au pied d’un arbre. Je déposerai sur lui de l’herbe, des feuilles sèches, de petits cailloux, piquerai une branchette dans la terre et, chamaniste en diable, ferai deux pas de danse.

Je l’appellerai mon frère. Aurait-il pu être mon frère ?

Pourquoi me ressemblait-il tant ? Parce qu’il glissait comme moi sur la vie, indifférent à presque tout ? Je pris le temps de l’observer après l’avoir écrasé.

De disséquer ce qu’il en restait. Pas beau à voir ! Je m’approchai tout près, je plissai les sourcils.

Il me ressemblait. Avec ses yeux exorbités, sa tronche démontée… Son envie de vagabonder en tous lieux et surtout là où se frayer hardiment un chemin est obligatoire. Avec, aussi, cette façon de lambiner que l’on me reprochait souvent. Soit je marchais trop vite, soit je traînassais au possible.

Sa coquille avait éclaté comme une noix, le même bruit.

La grenouille, elle, était morte dans ma main sans un bruit.

Pour Erik Satie, je ne savais plus.

Les autres, ce n’était pas pareil. J’avais eu plus de mal. J’avais dû réfléchir avant.

Le bruit d’une noix.

En automne, j’en ramassais derrière la maison de Monsieur Delaporte. Il possédait un vieux noyer, immense, au milieu d’un champ où, encore peu de temps auparavant, broutaient des moutons.

Je n’avais qu’à me baisser pour ramasser des kilos et des kilos de noix. L’herbe haute les camouflait. Monsieur Delaporte se plaignait d’être trop âgé pour passer la tondeuse.

Je dénichais les noix sous les touffes. Mes sachets s’emplissaient vite. Je les nouais quand ils débordaient et repartais bras lestés.

Je m’installais ensuite au bord d’un chemin et cassais les noix entre le pouce et l’index. Parfois, je m’aidais d’une pierre, je tapais et j’essayais de ne pas faire de bouillie.

J’écoutais filer les nuages, que Satie poursuivait de son épuisette.

Les fesses sur une motte de terre, je plongeais les yeux dans le ciel tout en mâchonnant. On m’a souvent dit que plonger s’effectuait dans l’eau, vers le bas, mais si cela me plaisait d’inverser le cours de la vie – de ma vie ?

Des tracteurs ronronnaient méchamment et perturbaient la quiétude des champs à nu. C’était dommage. Au bout d’un moment, ma langue me faisait mal, elle piquait, elle pinçait. Comme si j’avais beaucoup, beaucoup trop parlé et dit absolument n’importe quoi. C’était à cause des noix, de leur petite peau. J’en mangeais tellement.

Il m’arrivait de vomir. Je retenais tant que je pouvais les douloureux sanglots que cherchait à pousser mon estomac car, après, mon haleine sentait mauvais et plus personne ne venait vers moi. Même Bébette me snobait.

J’aimais bien rencontrer des gens, je veux dire des gens que je ne connaissais pas, qui n’habitaient pas dans la commune, qui passaient là par hasard. Sous n’importe quel prétexte, je leur parlais. Je lâchais tout ce que je pensais, dans le désordre.

Plus ils prétendaient que j’étais bête et dangereux, et plus je m’approchais de la vérité qui était en eux. Le portrait qu’ils traçaient de moi, c’était aussi le leur, celui qu’ils ne voulaient absolument pas contempler dans la glace. Me lançaient des yeux ronds de colère quand ils avaient l’impression que je me fichais d’eux. Ils tournaient les talons et glapissaient des injures.

(Comme lors de mon arrestation. Ce savon que les travailleurs sociaux m’ont passé quand ils ont vu le corps, quand ils ont compris que ! … Et les flics, rameutés dix minutes après, qui couraient partout, qui s’égosillaient ! D’un seul coup, tous ont su que je n’avais rien à faire avec eux. La promiscuité nous gênait tous, elle n’avait que trop duré.)

Pourtant, ces inconnus, je n’aurais pas osé me moquer d’eux. Je savais qu’ils étaient susceptibles et pouvaient devenir terribles quand ils se fâchaient.

J’avais vu tuer des hérissons à coups de bâton. Mon dos avait eu mal, j’avais sué à grosses gouttes. J’aurais encaissé les coups encore moins facilement que ces bestioles. Je n’aurais sans doute pas pu rester silencieux.

Gigoter, souffler, riposter, grogner, tenter de m’échapper… Et frapper à mon tour, tuer.

Tuer avant.

La grenouille, comme l’escargot, je n’avais pas fait exprès. Je l’avais attrapée sur le bord de la rivière, elle était toute minuscule et, dans ma main, elle avait essayé de s’enfuir, mais je n’avais pas relâché ma pression. Au bout d’un moment, juste quelques minutes, vraiment pas plus, elle avait cessé de bouger. Pourquoi renonçait-elle si vite ? Je la soulevai par une patte. Elle était morte.

Les autres, bien sûr que c’était volontaire !

On disait beaucoup de choses sur moi. Pour expliquer ce que l’on ne suspectait même pas, que l’on ne comprenait pas. On disait du vrai, du faux, et c’était toujours du bidon total.

On disait aussi beaucoup de choses à propos de monsieur Delaporte. De vilaines, d’horribles choses. De lui, moi je ne me serais pas moqué. Des inconnus avaient été envoyés à la mort à cause de lui, pour de l’argent. Juste pour prendre leur argent ou leurs biens ou leurs terrains… Sans scrupule. Plusieurs. Étaient partis dans des camps de concentration ou d’extermination et n’étaient jamais revenus.

On le disait encore aujourd’hui. C’était peut-être un gros mensonge, c’était peut-être une méprise. Mais il ne protestait pas. Il n’entendait pas, ou jugeait inutile de relever.

Les commérages sur son compte s’accumulaient depuis des années. Depuis la fin de la guerre, exactement. De la Seconde et Dernière. Monsieur Delaporte était vieux. Il devait attendre de mourir pour avoir la paix. Sa ferme, avec la cour goudronnée devant et les terrains autour, et tous ces champs et ces pâturages dispersés à des kilomètres à la ronde, c’était grâce aux Allemands qu’il en était devenu propriétaire. Copain-copain avec les Fritz, tchin-tchin à l’Europe nouvelle et nazie. Leur avait vendu des œufs, du lait, du beurre, de la viande à petits prix. Pour « entretenir l’amitié entre les nations enfin réconciliées », qu’il s’esclaffait… Heil ! En revanche, avec les voisins ou les clients habituels, il avait pratiqué les tarifs de guerre. Inflation, rationnements, inflation… « Votre bout de terre, il m’intéresse, on peut discuter, on peut s’arranger », qu’il expliquait doctement à ceux qui s’arrachaient les cheveux pour le payer.

Enfin, tout cela, c’était ce qu’on disait, sans conflit de générations. Moi, à l’époque des faits, je n’étais pas né.

Malgré la proximité, monsieur Delaporte, je ne le connaissais qu’à peine. Lui avais juste demandé l’autorisation de ramasser ses noix : il était mon voisin et ça m’embêtait de voir les coques pourrir dans l’herbe sans même un écureuil pour les grignoter.

Il avait paru surpris, comme s’il ne se souvenait plus qu’un noyer poussait sur son terrain. Avait levé une main, las et fataliste : que je les bouffe toutes si ça me bottait ! Ne prendrait pas son fusil pour m’intimider ou me dire de décamper, qu’il assura, ne porterait pas plainte pour vol.

Le toit de sa maison menaçait de s’effondrer, du menton il m’avait montré, et il n’avait pas d’argent pour effectuer les réparations. D’ailleurs, à son âge, est-ce que ça valait la peine de se ruiner pour des travaux interminables qui occasionneraient des soucis et foutraient de la poussière partout ? Le couvreur était un salopiaud qui ne lui accorderait pas de crédit. Il ne voulait pas l’engraisser.

Moi, j’ai dit « c’est gentil » et j’ai couru chercher des sachets en plastique.

Les courses, je les faisais tout seul. Pour payer, ce n’était pas difficile, j’avais un compte au supermarché, deux villages plus loin. Je ne m’annonçais même pas, les caissières me reconnaissaient. Elles inscrivaient sur une fiche tout ce que j’achetais et me la placardaient sous les yeux. Je faisais semblant de lire en bougeant exagérément les lèvres, elles souriaient à pleines dents, et je gribouillais mon nom dans une petite case au-dessous. Quand je dépassais une certaine somme, elles souriaient encore plus et me certifiaient que la fortune, c’est comme l’amour, ça disparaît à fond de train.

Quelquefois, c’était le directeur en personne qui sortait de son bureau, tout sourire, pour me prévenir. Je n’avais pas de souci à me faire : il m’accordait un crédit. Les autres clients ne bénéficiaient pas de cette facilité. Devaient régler tout de suite et s’ils n’avaient pas assez d’argent sur eux, tant pis ! N’avaient qu’à revenir ou se serrer la ceinture.

Les sachets plastique, je les emplissais de mes courses et fourrais le tout dans un grand sac à dos.

À la maison, je les vidais et les pliais soigneusement afin de les réutiliser ensuite, quand je fouinais dans les bois, dans les champs ou le long des rivières. Dans mes poches, j’en trimballais toujours deux ou trois, à tout hasard. Il y a tant de choses à cueillir dans les haies : pralines, flacons de parfum, lèvres d’or, je ne savais pas, d’autres choses aussi.

J’avais empli cinq sachets de noix. Une dizaine de kilos ? Par terre, il y en avait encore des pelletées, noires, luisantes, comme de gros scarabées, sauf que ça ne grouillait pas, elles étaient immobiles ou au mieux roulaient sur quelques centimètres lorsque je les heurtais du bout de mes godasses. J’essayais de ne pas marcher dessus, me promettant de me débrouiller pour revenir.

Monsieur Delaporte était rentré dans sa maison. L’intérieur n’avait pas dû changer depuis la fois, la seule, où j’y avais mis les pieds. Une vingtaine d’années plus tôt.

J’étais un enfant. Paul et Rosa, mon oncle et ma tante du côté de mon père, venaient d’emménager dans cette bicoque que j’occupais encore récemment. De multiples travaux à faire… Tout, oui, tout à refaire, en fait.

Paul ne chômait pas. La journée, il vendait des vêtements, des draps et des taies d’oreiller, des gants de toilette et des serviettes sur les marchés, parfois loin d’ici, jusque dans les départements limitrophes, et le soir, il réparait un mur, posait une porte ou une fenêtre, remplaçait un joint. La bicoque, c’était un bébé qu’il devait bichonner, philosophait-il.

Rosa se calait devant la télé, la poitrine confortablement posée sur les avant-bras, et Paul suivait le programme d’un œil ou d’une oreille. Il disait qu’écouter les chanteurs à la mode tout en turbinant ça le détendait, ça économisait ses forces. Rosa augmentait le son quand il passait dans la pièce d’à côté. Pour elle, ce n’était jamais assez fort, elle souffrait de surdité.

La télé tomba en panne : l’écran fut soudain noir et c’est pourquoi, tous les trois, ne pipant mot, nous frappâmes un soir chez le voisin, que jusqu’alors nous nous étions contentés de saluer timidement quand nous l’apercevions par-dessus la haie dans le jardin.

Monsieur Delaporte était veuf, je pense. Parce que de sa femme, je ne me souviens pas. Ou elle n’était pas là quand nous sommes venus, ou elle était couchée ou…

pour lire la suite !